- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Информационные процессы и их виды

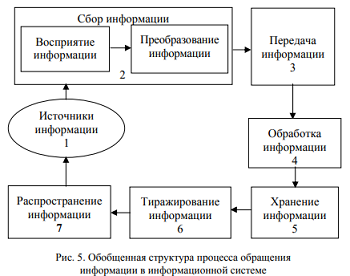

С точки зрения информатики обобщенная структура процесса обращения информации имеет вид (см. рис. 5 ).

В источниках информации происходит создание информации.

В области производства информации действует объективный закон неполного использования информации, что определяется как свойством избыточности информации, так и неспособностью субъектов к ее полному использованию.

Правовое регулирование присутствует здесь в виде регулятивных норм, способствующих созданию организационных и экономических предпосылок развития и совершенствования информационного производства; в виде гарантий свободы творчества, поведения, образования, в виде охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также в виде запретов на производство “вредной” информации.

Сбор информации – это процесс получения информации из внешнего мира и приведение ее к виду, стандартному для данной информационной системы. Обмен информацией между воспринимающей информацию системой и окружающей средой осуществляется посредством сигналов.

Сигнал можно определить как средство перенесения информации в пространстве и времени. В качестве носителя сигнала могут выступать звук, свет, электрический ток, магнитное поле и т.п. Подобно живым организмам, воспринимающим сигналы из внешней среды с помощью специальных органов (обоняния, осязания, слуха, зрения), технические системы для приема сигналов из окружающего мира оснащаются специальными устройствами.

Необходимым этапом в системе сбора информации является ее восприятие.

Благодаря восприятию информации обеспечивается связь системы с внешней средой (в качестве которой могут выступать человек, наблюдаемый объект, явление или процесс и т.д.). Восприятие информации необходимо для любой информационной системы, коль скоро она претендует на какую-либо полезность.

На процессы восприятия информации влияют следующие факторы:

- потребность в информации – это осознанная индивидом необходимость получения и использования в практической деятельности полученных сведений;

- интерес к информации – это, прежде всего, выделенность какой-либо информации из потока, функционирующего в данном обществе. Интерес к информации характеризуется такими параметрами, как глубина, широта, специализация;

- социокультурный уровень личности. Этот фактор характеризует владение личностью определенной суммой культурных ценностей.

Современные информационные системы, создаваемые, как правило, на базе ЭВМ, в качестве своей составной части имеют более или менее (в зависимости от цели системы) развитую систему восприятия. Система восприятия информации может представлять собой довольно сложный комплекс программных и технических средств. В зависимости от анализаторов (входящих в комплекс технических средств системы восприятия) организуется восприятие зрительной, акустической и других видов информации.

В результате сбора информация должна быть преобразована, то есть представлена в виде, пригодном для ее дальнейшего использования. Основными формами представления информации в информационной системе являются аналоговая и цифровая формы.

Аналоговая форма представления информации связана с такими категориями носителей, используемых в современных информационных системах, какими являются текст, видео и голос. Одним из первых способов, которым доисторические люди поддерживали связь, был звук. Звуки обозначали эмоции типа удовольствия, гнева и опасности, а также объекты окружающей среды, включая, например, пищу, инструмент и прочее. Звуки принимали их значения в соответствии с некими соглашениями путем использования их многократно при схожих обстоятельствах. Объединение частей звука позволило представлять более сложные понятия, постепенно приводя к возникновению речи и, в конечном счете, к разговорным “естественным” языкам.

Запись исходной нетекстовой информации (изображения) до изобретения фотографии в течение первых десятилетий XIX столетия была чисто ручным процессом – рисование и вырезание тогда были основными средствами записи графики. С изобретением печати были разработаны другие методы – например, гравюра на камне и металле. Изобретение фотопленки и фотографического процесса добавило новые возможности в технике получения информации: впервые сложные визуальные изображения реального мира могли быть зафиксированы точно. Фотография обеспечила метод сохранения информации в меньшем объеме и более точно, чем было возможно ранее с использованием описательной текстовой информации.

В течение XX столетия универсальные электромагнитные средства открыли новые возможности для фиксации первичной аналоговой информации. Магнитная звуковая лента используется, чтобы фиксировать речь и музыку, магнитная видеозапись обеспечивает дешевое средство для записи аналоговых голосовых и видеосигналов непосредственно и одновременно.

Магнитная технология имеет и другие области применения прямой записи аналоговой информации, включая алфавитно-цифровую. Магнитные символы, штриховые коды и специальные метки печатаются на чеках, бланках и формах для последующего считывания магнитными или оптическими устройствами и преобразования их в цифровую форму. Банки, учебные заведения и предприятия розничной торговли полностью переходят на эту технологию. Тем не менее бумага и пленка продолжают быть доминирующими средствами для прямого хранения текстовой и визуальной информации в аналоговой форме.

Многосторонность современных информационных систем связана с их способностью представлять информацию с помощью электроники в форме цифровых сигналов и манипулировать ими автоматически с чрезвычайно высокой скоростью. Информация хранится в большом количестве бинарных (двоичных) устройств, которые являются базисными компонентами цифровой технологии. Так как эти устройства находятся только в одном из двух состояний, то информация представляется в них или как отсутствие, или как присутствие энергии (электрического импульса). Эти два состояния двоичных устройств удобно обозначать двоичными цифрами – ноль (0) и единица (1).

Этим способом алфавитные символы письма на естественном языке могут представляться в цифровой форме как комбинации нолей (отсутствие импульса) и единиц (наличие импульса).

Создание носителей записи и техники записи дало возможность обществу начать формирование хранилищ человеческих знаний. Идея относительно сбора и организации письменных записей, по-видимому, зарождается в Шумерах приблизительно 5 000 лет назад; египетские письмена появились вскоре после этого. Ранние коллекции шумерских и египетских текстов, записанных инописью на глиняных табличках и иероглифами на папирусах, содержат информацию относительно юридических и экономических операций.

В этих и других ранних коллекциях документов (например, китайских, относящихся к эпохе династии Shang во II тысячелетии до н.э., и буддистских в Индии, датированных V столетием до н.э.) трудно разделить понятия архива и библиотеки.

Интересно

С Ближнего Востока понятие коллекции документов проникло в греко-римский мир. Римские императоры институциализировали собрания материалов переписи уже в VI столетии до н.э. Большая библиотека в Александрии, основанная в III столетии до н.э., известна как самое крупное собрание папирусов, содержащих описи материальных запасов, налоговые и другие платежи гражданам, продавцам и друг другу. Это, короче говоря, древний эквивалент сегодняшних административных информационных систем.

Академический блеск исламского мира от VIII до XIII столетия может быть в значительной степени приписан существованию общественных и частных книжных библиотек. Так, Бейт Аль-Хикм (“Дом Мудрости”), основанный в 830 г. в Багдаде, содержал публичную библиотеку с большим собранием материалов по широкому кругу вопросов, а библиотека Х в. Калиф Аль-Хакам в Кордое (Испания) насчитывает более, чем 400 000 книг.

Запоздалое, но быстрое развитие европейских библиотек XVI столетия последовало за изобретением печати с наборным шрифтом, которое поощряло рост печатной продукции и издательской индустрии. С начала XVII столетия литература стала важнейшим средством для распространения знаний. Понятие “первичная литература” используется, чтобы обозначать исходную информацию в различных печатных изданиях: в газетах, монографиях, трудах конференций, учебных и деловых журналах, отчетах, патентах, бюллетенях и информационные листках. Академический журнал – классическое средство научного общения впервые появился в 1665 г. Тремя сотнями лет позже число периодических изданий в мире было оценено больше, чем в 60 000, отражая не только рост числа ученых и расширение объема знаний вследствие специализации, но также и созревание системы поощрений, которая побуждает ученых издаваться.

В течение короткого времени произошел быстрый рост количества напечатанной информации, что страховало любого индивидуума от полного поглощения даже крохотной доли ее. Такие приемы, как оглавления, резюме и индексы различных типов, которые помогают в идентификации и поиске релевантной информации в первичной литературе, использовались начиная с XVI столетия и привели к созданию в XIX столетии того, что было названо “вторичной литературой”. Цель вторичной литературы состоит в том, чтобы “фильтровать” первичные информационные источники, обычно в определенной области, и обеспечивать указатели к этой литературе в форме обзоров, рефератов и индексов. В течение прошлого столетия были созданы системы предметного, национального и международного реферирования и индексирования, которые действуют как ворота к нескольким атрибутам первичной литературы: авторы, тематика, издатели, даты (и языки) публикации и цитаты. Профессиональная деятельность, связанная с этими облегчающими доступ инструментальными средствами, названа документированием.

Огромные массивы напечатанных материалов делают невозможным, как и нежелательным, для любого учреждения приобретение и хранение даже маленькой части их. Хозяйское отношение к зарегистрированной информации стало вопросом публичной политики, так как многие страны основали национальные библиотеки и архивы, чтобы управлять организованным сбором и приобретением документов.

Так как эти учреждения в одиночку не способны не отставать от выхода новых документов и записей, то развиваются новые формы кооперативного планирования и совместного использования записанных материалов, а именно, публичные и частные, национальные и региональные библиотечные сети и консорциумы.

Появление цифровой технологии в середине XX столетия активно повлияло на хранилища накопленной человечеством информации. Усовершенствования компьютерной памяти, передачи данных, программного обеспечения для совместного использования компьютеров и автоматизированных методов индексации текста и поиска подпитывают разработку компьютерных баз данных. Электронные приложения к библиографическому управлению в библиотеках и архивах привели к разработке компьютеризованных каталогов и к объединению каталогов в библиотечные сети. Они также имели результатом введение всесторонних программ автоматизации в этих учреждениях.

Интересно

Взрывное развитие систем коммуникаций после 1990 г., особенно в академическом мире, ускорило появление “виртуальной библиотеки”. Ведущей чертой развития становится публично ориентированная информация. Размещенная в тысячах баз данных, распределенных во всем мире, возрастающая часть этого обширного ресурса теперь доступна почти мгновенно через Интернет объединение компьютерных сетей, связывающих глобальные общины пользователей. Межсетевые ресурсы электронной информации включают избранные библиотечные каталоги, собрание сочинений литературы, некоторые журналы реферирования, полнотекстовые электронные журналы, энциклопедии, научные данные из многочисленных дисциплин, программные архивы, демографические справочники, сотни тысяч сообщений информационного табло и электронной почты.

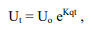

В области сбора информации действует объективный закон роста информации. Универсальная формула закона роста информации в живой природе имеет вид:

где Ut – количество информации в момент времени t;

Uo – количество информации в начале времени анализа системы;

К – количество элементов, участвующих в процессе обеспечения

роста информации в системе;

q – коэффициент уровня организации связи в системе, то есть

коммуникативности ее элементов.

Действительно, любая система может приобрести информацию из внешней среды. Но каждый субъект системы должен стремиться получить новую для данной системы информацию, отличную от получаемой всеми остальными ее субъектами. Последнее возможно, если их действия хорошо скоординированы, если они информированы о достижениях всех других субъектов.

Отсюда следует, что наибольшее число элементов (субъектов или объектов) должно оперировать в информационно емких областях деятельности.

Закон роста информации называется основным законом кибернетики, информатики и общественных систем.

Управление информацией становится возможным, если люди объединяются, специализируясь по какой-то части общественной или служебной информации, то есть необходимо минимизировать количество обрабатываемой ими информации, ограничившись только областью определенной деятельности. Это суть закона минимизации информации (специализации).

Для осуществления поиска интересующей информации во всем массиве циркулирующих сведений информация должна быть организована. Рассмотрим основные методы организации информации.

Назначение каталога – идентифицировать все объекты в собрании и группировать подобные предметы вместе. Все большие библиотеки древнего мира должны были иметь списки и описи на глиняных дощечках, в камне, на папирусе, пергаменте, пальмовых листьях или на бамбуковых полосах. Примеры этому могут быть найдены в музеях всего мира.

Интересно

Тезаурус. Новое использование термина тезаурус, теперь широко распространенного, датируется началом 1950-х годов в связи с работой Н.Р. Luhn из IBM, который искал компьютерный процесс, способный создавать список авторизованных терминов для индексации научной литературы. Список должен был включать структуру перекрестных ссылок между семействами понятий. Главный тезаурус, и один из самых ранних, это Thesaurofacet (1969 г.), список инженерных терминов с большой детализацией, разработанный Джином Атчисоном для Английской Электрической Компании. Тезаурус доказал большую полезность и для индексации, и для поиска в машинных системах.

Тезаурусы содержат предметные заголовки, организованные в списки, которые помогают пользователям найти соответствующий заголовок по теме (разделу), представляющей интерес, определить связанные термины, используемые для более узких или более широких тематических разделов. Одна из функций управляемого словаря заключается в выборе из большой группы синонимов одного термина, который наиболее точно описывает тему.

Передача информации осуществляется различными способами: с помощью курьера, пересылка по почте, доставка транспортными средствами, дистанционная передача по каналам связи. Дистанционная передача по каналам связи сокращает время передачи данных. Для ее осуществления необходимы специальные технические средства. Некоторые технические средства сбора и регистрации, собирая автоматически информацию с датчиков, установленных на рабочих местах, передают ее в ЭВМ.

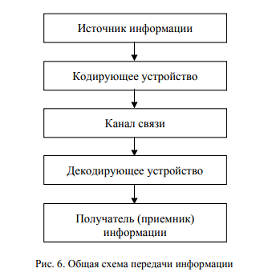

Общая схема передачи информации имеет следующий вид (см. рис. 6).

Сообщение от источника к приемнику передается в материально-энергетической форме – электрический, световой, звуковой и другие сигналы. Человек воспринимает сообщение органами чувств. Приемники информации в технических системах представляют собой измерительную и регистрирующую аппаратуру.

Интересно

Канал информации совмещает биологические, социальные, технические (радио, телевидение) и психологические процессы (восприятие информации, запоминание, воспроизведение). Каналами информации являются сложные телекоммуникационные системы и физические поля (электромагнитные, радиоволны). И, естественно, каналы связи могут вносить в передаваемую информацию различного рода искажения. Соответственно возникает необходимость в разработке методов передачи, уменьшающих искажение информации. Этому посвящена одна из основных теорем теории информации о передаче сигналов по каналам связи при наличии помех, приводящих к искажению, – теорема Шеннона.

Пусть надлежит передать последовательность символов, появляющихся с определенными вероятностями, причем имеется некоторая вероятность того, что передаваемый символ в процессе передачи будет искажен. Простейший способ, позволяющий надежно восстановить исходную информацию по полученной, состоит в том, чтобы каждый передаваемый символ повторить большое число раз. Однако это приведет к уменьшению скорости передачи информации, практически сведет ее к нулю. Теорема Шеннона утверждает: существует такое, зависящее только от указанных вероятностей положительное число, что при скорости передачи, меньше или равной этому числу, можно восстановить исходную последовательность символов с очень малой вероятностью ошибки. В то же время при скорости, больше данного числа, это уже невозможно.

Распространение информации нередко сопряжено с необходимостью преодоления информационных барьеров:

- Большой объем информации. Лавинообразный поток информации, который наблюдается в последние годы, не дает человеку воспринять ее в полной мере.

- Технические барьеры. Например, искусственные помехи, препятствующие уверенному приему радио-, телепрограмм, то есть распространению радио-, теле- и иных технических сигналов в полосе частот, на которых осуществляется вещание по лицензии. Техническими барьерами могут быть также индустриальные помехи (то есть искусственные помехи, возникающие при эксплуатации технических устройств в процессе хозяйственной деятельности).

- Барьер незнания (неосведомленности). Потребитель не знает, что необходимая ему информация реально существует.

- Коммуникативный барьер. Потребитель знает, что нужная ему информация существует, но он не имеет возможности получить ее. Причины здесь могут быть разные: от отсутствия связи между специалистами, учреждениями, странами до явного или неявного нежелания широко распространять информацию, задержка и сокрытие информации министерствами, ведомствами и другими организациями.

- Межъязыковой и внутриязыковой барьеры. Информация доступна, но написана на незнакомом потребителю языке. Информация может быть не воспринята вследствие несогласованности терминологии и знаковых систем, используемых различными дисциплинами.

- Рассеяние информации – публикация материалов в тематически непрофильных изданиях.

В сфере распространения правовой информации действует объективный закон избыточности информации *(48) . Позитивная избыточность правовой информации имеет своей целью оптимизировать весь процесс коммуникации. Позитивная избыточность используется и СМИ (неоднократные повторения характерных ситуаций для лучшего усвоения их аудиторией).

Негативная избыточность нарушает нормальное течение информационного процесса. Она представляет своего рода “шум” или “помехи”. Это, например, декларативные нормы и правоположения, которые не снабжены механизмом реализации. Не выполняя функций регуляции и саморегуляции, такие законы негативно избыточны.

Средством преодоления негативной избыточности служит высокий уровень подготовки нормативных правовых актов.

Другой объективный закон, действующий при распространении информации, закон искажения информации по мере ее движения. Этот закон связан с различной способностью и готовностью субъектов к ее восприятию.

По способу распространения можно выделить непосредственное и опосредованное распространение. При непосредственном распространении создатель информационного продукта воздействует на потребителя непосредственно (собственно общение, передача идей в воспитательно-образовательной среде: лекции, прочие коллективные занятия, конференции, семинары, митинги, театрализованные представления, культмассовые мероприятия).

Правовое регулирование предусматривает здесь установление запретов на распространение конфиденциальной и “вредной” информации, включая недостоверные сведения и клевету, и ответственности за это, а также правовую охрану и защиту авторских и смежных прав.

При опосредованном распространении между создателем информации и потребителем стоит посредник – средство фиксации и передачи информации, наличие которого предопределяет массовость таких информационных отношений. По мере исторического развития средств и технологий распространения информации росли массовость информационного обмена и значимость информации в обществе, что предопределило здесь высокую степень правового урегулирования, в том числе охрану и защиту прав на целостность и конфиденциальность распространяемой информации, на объекты интеллектуальной собственности, на информационные системы, на защиту от распространения “вредной информации”.

Статьи по теме

- Электронное правительство в России

- Концепция электронного правительства в зарубежном опыте

- Основные правовые проблемы Интернета в нашей стране и за рубежом

- Особенности сети Интернет как средства распространения информации

- Электронная цифровая подпись

- Понятие электронного документооборота

- Защита информации

- Концепция информационной безопасности РФ

- Место информационной безопасности в системе национальной безопасности

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)